Radiology:动脉侧支和血管内治疗急性缺血性卒中伴大面积梗死的效果比较

时间:2025-04-05 12:11:26 热度:37.1℃ 作者:网络

五项随机对照试验表明,对于急性缺血性中风且缺血核心区域较大的患者,与单纯的最佳药物治疗相比,血管内血栓切除术能改善功能预后。这些结果支持将血管内血栓切除术的适应症扩大到经筛选的有大面积缺血性病变的患者,这类患者在大血管闭塞导致的中风患者中占比高达 20%。

“病变范围扩大且时间窗延长的中风血栓切除术的疗效与安全性(TENSION)” 试验显示,使用非增强 CT 作为主要的患者筛选方式进行血管内血栓切除术是有益的。这种简单的诊断算法产生的血管内血栓切除术治疗效果,与其他四项采用更复杂成像方法的随机试验相当。因此,对于那些能在中风发作后 12 小时内接受血管内血栓切除术的大面积缺血性中风患者,耗费时间和资源的先进成像技术的作用或许值得怀疑。

CT 血管造影(CTA)应用广泛,在全球临床实践中常用,主要用于描绘动脉闭塞部位。此外,CTA 还可用于评估颅内动脉侧支循环的程度,这些侧支循环为受影响血管区域的脑组织供血,并能在更长时间内维持其活性。“使用多种血管内装置实现高效再灌注(HERMES)” 合作研究以及 “荷兰针对延迟就诊的急性缺血性中风患者血管内治疗的多中心随机临床试验(MR CLEAN-LATE)” 试验强调,动脉侧支循环状态是功能预后的重要预测因素,也是筛选适合延迟时间窗内血管内治疗患者的实用工具。重要的是,这些试验纳入的患者大多在入院时为轻至中度梗死。关于动脉侧支循环状态及其在大面积梗死的急性缺血性中风患者中的预测价值的随机数据仍然很少。

最近,发表在Radiology 上的一篇文章探究了在大面积缺血性中风患者中,动脉侧支循环状态是否会改变血管内血栓切除术的治疗效果。

“病变范围扩大且时间窗延长的中风血栓切除术的疗效与安全性(TENSION)” 试验是一项前瞻性、多中心、随机研究,研究对象为因前循环大血管闭塞导致急性大面积缺血性中风的患者。在 2018 年 7 月至 2023 年 2 月期间,41 个参与中心招募了艾伯塔中风项目早期 CT 评分(Alberta Stroke Program Early CT Score)为 3 到 5 分的患者。患者在中风发作后 12 小时内被随机分配,接受血管内血栓切除术联合最佳药物治疗,或仅接受最佳药物治疗。使用谭氏评分(Tan score)对治疗前的单相 CT 血管造影(CTA)图像上的侧支循环状态进行分级,并根据侧支循环对受影响的大脑中动脉区域的供血填充程度,将其分为侧支循环差(评分为 0 到 1 分)和侧支循环好(评分为 2 到 3 分)两类。主要结局指标是 90 天改良 Rankin 量表(mRS)评分的变化情况。

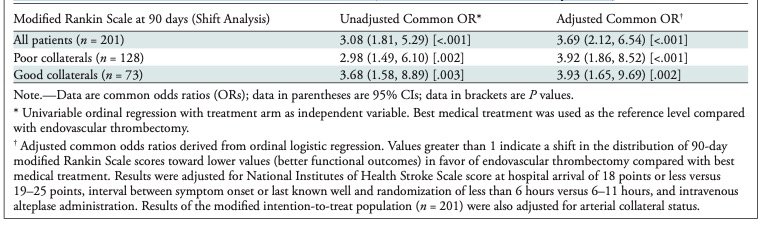

在 253 名随机分组的患者中,纳入了 201 名有治疗前 CTA 图像的患者(中位年龄 74 岁;四分位距 66 至 80 岁;女性患者 103 名 [51.2%];103 名 [51.2%] 的患者接受了血管内血栓切除术)。与仅接受最佳药物治疗相比,血管内血栓切除术(校正后的共同优势比 [OR] 为 3.69;95% 置信区间:2.12,6.54;P < 0.001),以及侧支循环好与侧支循环差相比(校正后的共同优势比为 2.88;95% 置信区间:1.63,5.11;P < 0.001),均与 90 天 mRS 评分向更好功能预后的变化独立相关。血管内血栓切除术相较于最佳药物治疗的治疗效果不受侧支循环状态的影响(交互作用,P = 0.88)。在侧支循环好(校正后的共同优势比为 3.93;95% 置信区间:1.65,9.69;P = 0.002)和侧支循环差(校正后的共同优势比为 3.92;95% 置信区间:1.86,8.52;P < 0.001)的患者中,都发现了血管内血栓切除术相较于最佳药物治疗的治疗效果。

表 血管内取栓术与最佳药物治疗在所有患者、侧支循环差和侧支循环好患者中的治疗效果比较(修改意向治疗人群)

本项研究显示,在对 TENSION 试验数据的这项二次分析中,与仅接受最佳药物治疗相比,无论侧支循环好还是差,血管内血栓切除术都能降低患者 90 天的功能残疾程度。这些发现表明,对于在中风发作后 12 小时内出现的大面积缺血性中风患者,无论单相 CTA 显示的侧支循环状态如何,都应接受血管内血栓切除术。

原文出处:

Laurens Winkelmeier,Helge Kniep,Götz Thomalla,et al.Arterial Collaterals and Endovascular Treatment Effect in Acute Ischemic Stroke with Large Infarct: A Secondary Analysis of the TENSION Trial.DOI:10.1148/radiol.242401