超声波驱动+3D打印支架:解锁骨质疏松骨再生的“神经密码”

时间:2025-04-06 12:09:18 热度:37.1℃ 作者:网络

骨质疏松骨再生的困境

骨质疏松被称为“沉默的杀手”,患者骨密度下降、骨骼脆弱,骨折后愈合困难。传统疗法往往治标不治本,而最新研究发现,骨骼再生能力弱化的背后,竟与神经的“断联”密切相关——神经胶质细胞(Schwann细胞)的减少,导致骨骼修复信号无法有效传递。如何破解这一难题?近期,华中科技大学联合大连理工大学的团队在《Advanced Healthcare Materials》发表突破性研究,提出了一种“超声波驱动+3D打印支架”的全新疗法,让骨再生过程不再“孤立无援”。

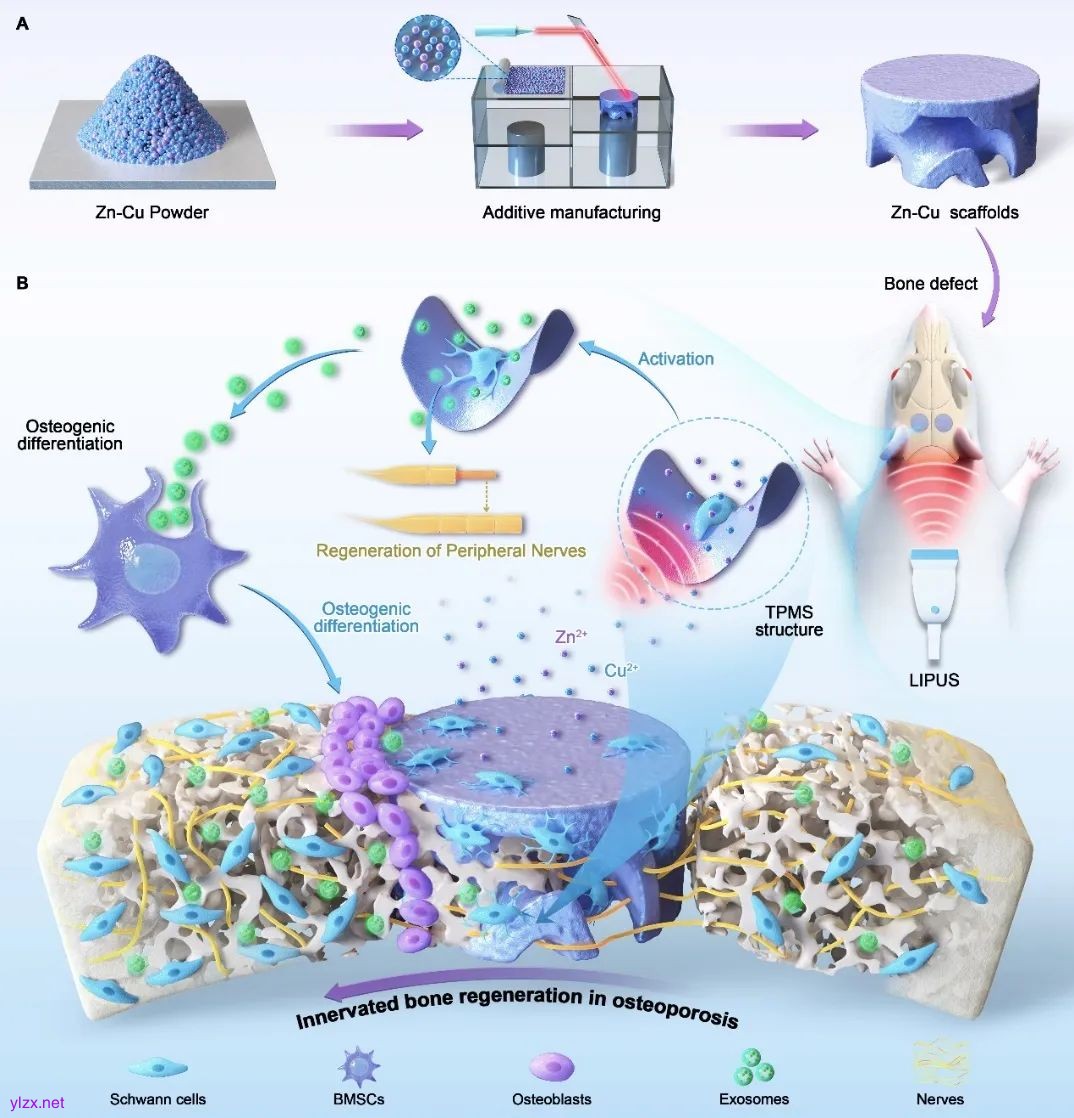

团队设计了一款可降解锌铜合金支架,通过3D打印技术构建出仿生结构,为细胞生长提供理想“巢穴”。更巧妙的是,他们引入低强度脉冲超声(LIPUS)——一种无创、安全的物理刺激手段,激活支架表面的Schwann细胞,使其分泌大量“信号快递员”外泌体。这些外泌体被骨髓干细胞捕获后,显著提升了细胞的迁移能力和成骨分化效率,最终加速骨缺损修复(图1)。

科学原理:Schwann细胞与外泌体的“双剑合璧”

· Schwann细胞:外周神经系统的“守护者”,不仅能支持神经再生,还能通过分泌外泌体与骨骼细胞“对话”。

· 外泌体:携带蛋白质、RNA等生物分子,像“快递包裹”一样将修复指令传递给骨髓干细胞,激活成骨基因(如COL1、OCN)表达。

· 锌铜离子:支架降解释放的锌、铜离子,既能促进Schwann细胞增殖,又具备抗炎和神经保护作用,形成“营养补给站”。

图1:超声联合增材制造可降解金属支架驱动神经支配骨再生

文章要点1:Schwann细胞外泌体的“超强输出”和成骨调控

在这项研究,CCK-8检测显示Zn-Cu支架联合LIPUS刺激下,Schwann细胞增殖能力相较于对照组明显提升。纳米颗粒追踪分析(NTA)显示,Zn-Cu+LIPUS组外泌体分泌量高达1.35×10¹¹颗粒/毫升,是对照组(7.25×10¹⁰颗粒/毫升)的近2倍,透射电镜观察囊泡粒径稳定(图2)

图2:Zn-Cu 和 LIPUS 对雪旺细胞增殖和外泌体分泌的协同作用。

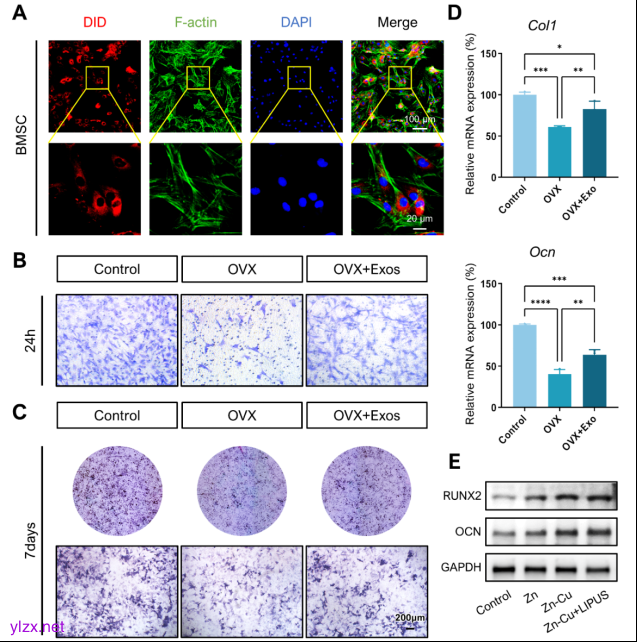

进一步,通过Schwann外泌体和骨髓干细胞(BMSCs)的体外共培养实验发现骨质疏松大鼠来源的骨髓干细胞(OVX-BMSCs)摄取外泌体后,其迁移能力提升60%,成骨标志物COL1和OCN的基因表达量也显著增加(图3)。

图3:SCs-Exos 介导的 OVX-BMSCs 成骨功能恢复。

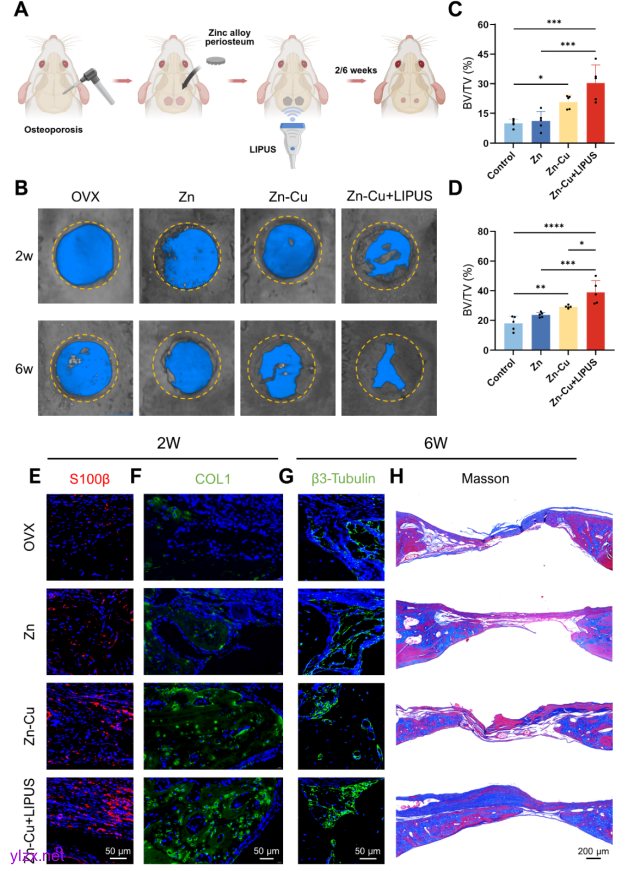

文章要点2:早期成骨加速,后期成骨显著

作者团队通过构建骨质疏松大鼠颅骨缺损模型进一步检测Zn-Cu 和 LIPUS 的体内成骨协同作用。微CT量化:植入Zn-Cu支架并接受LIPUS治疗的骨质疏松大鼠,2周时骨缺损区域的新生骨体积分数(BV/TV)近40%,是对照组(12%)的3倍;6周后缺损几乎完全闭合(BV/TV 89%)。并且免疫荧光显示,治疗组缺损区S100β阳性Schwann细胞数量增加4倍,β-微管蛋白标记的神经纤维密度提升,证实“神经-骨骼”同步再生。血清检测显示支架降解后锌、铜离子浓度稳定,炎症因子(IL-1β、TNF-α)无异常波动,肝肾功能指标均正常,证实“超声波驱动+3D打印支架”疗法的体内安全性(图4)。

图4:在 Zn-Cu 支架和 LIPUS 的刺激下增强体内神经支配的骨再生

临床意义:未来或告别“骨不连”难题

“传统骨修复材料往往忽视神经调控的重要性,而我们的研究首次将‘神经-骨骼对话’机制融入治疗设计。”论文通讯作者杨成教授表示。该策略不仅为骨质疏松患者提供了全新解决方案,还可拓展至创伤性骨缺损、骨肿瘤切除后的修复领域。团队下一步计划开展临床试验,推动这一“智能支架”早日落地。

相关工作以“Ultrasound-Driven Innervated Bone Regeneration in Additively Manufactured Degradable Metallic Scaffolds”为题发表在Advanced Healthcare Materials上,华中科技大学宋文成博士和赵丹雷教授为共同第一作者,杨成教授,王一凡教授,和赵丹雷教授为共同通讯作者,口腔医学院王佳佳博士和韩震烁,刘熠君研究生参与了该工作。研究受到国家自然科学基金(82271036),2021年武汉协和医院临床研究基金面上项目(2021xhlcyj07)和中国博士后科学基金(2022TQ0110, 2023M731215)的共同资助。

专家点评:跨学科融合的典范

未参与该研究的哈佛大学骨再生专家Dr. Smith评价:“这项研究巧妙结合了生物材料、超声工程和神经科学,揭示了神经调控在骨再生中的核心作用。若成功应用,将颠覆现有骨科治疗模式。”

结语

从细胞级的“信号激活”到动物模型的“骨神经双再生”,从“断骨难愈”到“神经唤醒”, 每一组数据都在回答一个关键问题:如何让骨质疏松的骨骼重获自愈力?这项研究用硬核实验给出了答案,也为临床转化铺平了道路,为再生医学打开了新视野。当3D打印支架与超声波技术强强联合,或许不久的将来,骨质疏松患者也能拥有“自愈力满格”的骨骼。

作者团队:跨校联手的“骨神经解码者”

本研究的核心团队由华中科技大学同济医学院附属协和医院口腔科杨阳教授,王一帆教授领衔,联合大连理工大学高性能精密制造国家重点实验室赵丹雷教授共同攻关。团队深耕“骨再生”领域多年,此前在生物可降解金属支架、超声生物效应等方向已发表多项标志性成果。宋文成博士(论文第一作者)表示:“我们从临床中发现,骨质疏松患者的骨修复不仅缺‘材料’,更缺‘信号’。这项研究首次将超声物理刺激、智能支架设计与神经调控机制融合,是团队医工交叉理念的结晶。”

原文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202404024